Le cycle arthurien est un ensemble foisonnant de récits qui se sont enrichis et transformés au fil des siècles, mêlant histoire, mythe et littérature. Il occupe une place centrale dans l’imaginaire médiéval européen et continue d’inspirer la culture moderne.

L’évolution littéraire :

Thèmes et nuances :

>> Nos livres autour du mythe arthurien >>

Contrairement à ce qui est souvent raconté, le mythe arthurien ne prend pas ses premières racines en Bretagne armoricaine, mais dans le sud de la Grande-Bretagne (la Britania). Donc plutôt en Cornouailles, Somerset et Wiltshire, par exemple. Le château royal de Camelot est supposé se trouver (selon les auteurs médiévaux) à Winchester, Carlisle, ou même Glastonbury (bien que de nos jours cette île est plutôt associée à Avalon).

Il faut déjà se rappeler que, jusqu’au Vème siècle, l’actuelle Angleterre se nommait la Bretagne. Lors que les légions romaines se retirèrent (vers 410), les envahisseurs anglo-saxons (Angles, Saxons et Justes) commencèrent à s’installer massivement dans le sud et l’est de l’île. Et c’est dans ce contexte que la figure d’Arthur se serait imposée comme chef militaire, unissant les Brittons (les celtes, ancêtres des Gallois et des Bretons) pour repousser les anglo-saxons, et réorganiser des petits royaumes indépendants.

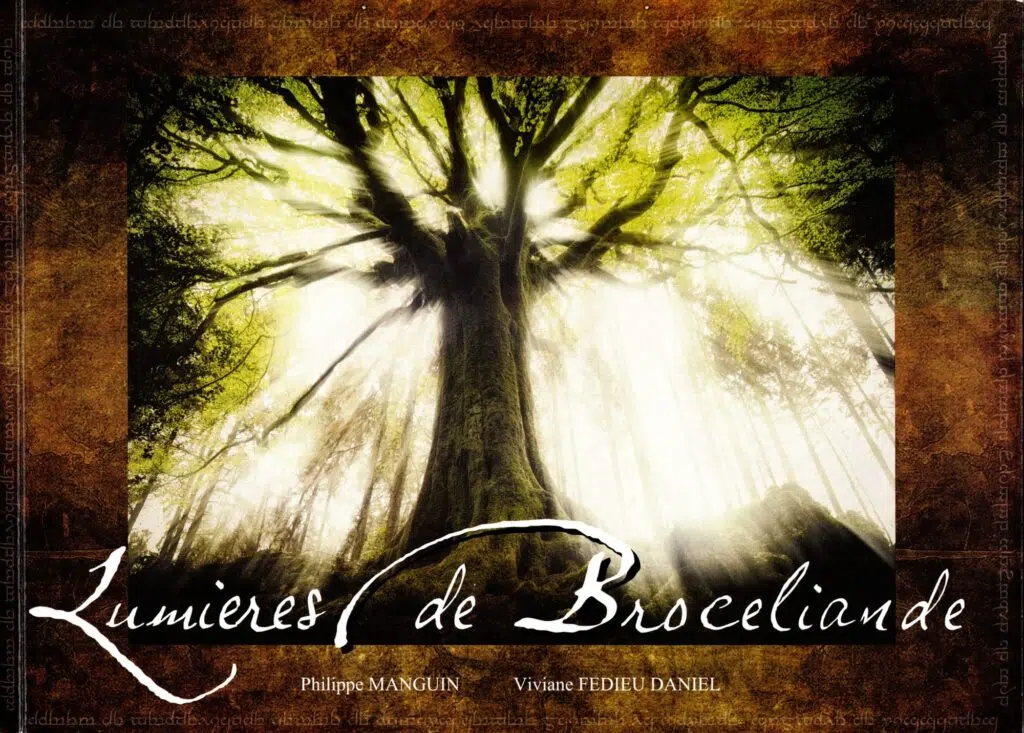

Pourtant, dès le XIIème siècle, les auteurs français transposent ce mythe sur nos terres bretonnes, en faisant un lieu symbolique de chevalerie, de magie et de traditions anciennes (légitime si on les considère l’héritage des traditions celtes-gauloises). La forêt de Brocéliande (particulièrement la forêt de Paimpont, mais aussi celle de Huelgoat, entre autres) est devenue le lieu où les échos de ces récits vibrent encore. L’actuelle Bretagne (de tout temps peuplée de celtes) est toujours restée culturellement proche de la Grande-Bretagne, offrant un terrain symbolique parfaitement crédible pour les exploits chevaleresques et la magie.

Brocéliande devient alors le théâtre des exploits magiques de la légende : résidence de Merlin où Viviane l’emprisonna, le Val sans Retour où Morgane piégeait les maris infidèles, etc. Elle est devenue le théâtre de rencontres mystérieuses, de sortilèges en tout genre, de quête spirituelle, d’épreuves initiatiques, de sagesse et mystères féminins…

Là où l’Angleterre ne conserve que le pan plus concret et historique de la légende, Brocéliande devient alors la forêt de cet "autre monde" magique et initiatique. La version plus invisible et mystique du mythe, avec ses êtres enchantés et créatures fantastiques.

>> Nos livres autour des contes et légendes de Brocéliande >>

>> Nos livres sur les balades en Brocélainde et son histoire >>

Origines littéraires :

Rôle et symbolisme :

Dans son rôle narratif, le Graal est le but suprême de la chevalerie arthurienne. Tous les chevaliers partent à sa recherche, mais seuls les plus purs (Perceval, Bohort, et surtout Galahad) l’approchent. La quête du Graal est la dimension mystique du cycle : elle dépasse la gloire terrestre et révèle la faillibilité humaine.

Son symbolisme dans le mythe en fait un objet sacré, une relique divine qui dépasse le monde matériel. Mais aussi une épreuve initiatique : seule une âme pure, détachée de l'orgueil et de la passion, peut l'atteindre. Il est aussi une révélation, car c'est au travers du Graal que chaque chevalier se confronte à ses limites et à sa propre vérité.

Evolution :

Dans le mythe arthurien, le Graal joue le rôle d’objectif inaccessible. Il met les chevaliers en marche vers un idéal qui dépasse leurs forces, révélant leurs vertus mais aussi leurs failles. Arthur et sa Table Ronde, si brillants dans la gloire terrestre, échouent souvent devant ce mystère. Car le Graal exige une pureté que l’épée et l’honneur ne suffisent pas à garantir : il ne se conquiert pas par la force, mais s’offre à ceux qui savent renoncer à l’orgueil. Il devient ainsi l’expression de la limite humaine face au divin, l’enseignement de l’humilité et des qualités du cœur.

Mais au-delà du récit médiéval, le Graal a pris une dimension universelle. Sur le plan psychologique, il peut être lu comme une métaphore du désir d’unité intérieure. Chez Jung, il correspond à l’archétype du Soi, c’est-à-dire la totalité de l’être, vers laquelle tend le processus d’individuation. La quête du Graal est alors l’équivalent d’un voyage intérieur : affronter ses zones d’ombre, dépasser ses blessures et se transformer pour atteindre la plénitude.

Dans la pensée alchimique et ésotérique, le Graal devient un vase sacré, assimilé au creuset où s’opère la transmutation. Il est le réceptacle de la lumière divine, le lieu de la transformation de l’être brut en être accompli. Certains y voient une image du féminin sacré, matrice qui accueille l’esprit et engendre une nouvelle naissance. Le chevalier qui trouve le Graal ne découvre donc pas un objet, mais accomplit une véritable métamorphose.

Spirituellement enfin, le Graal garde la double dimension du concret et du mystique. Pour le chrétien médiéval, il est relique eucharistique, calice de la Présence réelle. Pour l’homme moderne, il est le symbole d’une quête plus large : recherche de sens, d’absolu, de vérité intérieure. Sa force réside justement dans sa plasticité : il peut être lu comme une relique, une métaphore, un archétype ou une énigme, et garder toujours sa puissance.

Du Moyen Âge à nos jours, le Graal est donc passé du statut d’objet sacré à celui de symbole universel. Il ne dit pas seulement ce que l’homme peut obtenir, mais ce qui le met en marche. Il incarne ce qui manque toujours, ce qui échappe, ce qui élève. Son mystère nous enseigne que la véritable révélation ne réside pas dans le fait de l’atteindre, mais dans le chemin parcouru pour le chercher. Le Graal n’est pas un trophée, mais une quête vivante, et tant que l’homme aspirera à l’inaccessible, il continuera de luire au loin comme une promesse.

>> Nos produits autour du Graal >>

>> Nos Graals en cristal de sonothérapie >>

Excalibur est sans doute, avec le Graal, l’un des objets les plus fascinants du cycle arthurien. Elle n’est pas seulement une arme, mais un signe de légitimité et un instrument de destin. Dans les récits médiévaux, elle n’apparaît pas toujours sous la même forme ni avec la même origine : parfois tirée d’une pierre, parfois donnée par la Dame du Lac, elle change selon les auteurs mais garde toujours sa valeur de symbole.

Dans l’imaginaire, elle incarne la preuve irréfutable qu’Arthur est bien le roi choisi. L’épisode de l’épée dans le rocher n’est pas seulement une épreuve de force : c’est un test spirituel, une démonstration que le pouvoir ne se conquiert pas par la violence, mais qu’il est accordé à celui qui est prédestiné. L’épée devient alors un signe divin, une voix silencieuse qui légitime l’autorité d’Arthur.

Deux origines principales dans la légende :

Excalibur n’est donc pas une simple arme de guerre. Elle possède des pouvoirs, comme une lame incassable et une brillance surnaturelle, parfois renforcée par un fourreau magique qui protège Arthur des blessures mortelles. Mais plus encore, elle est un prolongement de son porteur : elle symbolise le roi idéal, juste, invincible tant qu’il reste fidèle à sa mission.

Symbolismes associés à Excalibur :

Ainsi, Excalibur trace une trajectoire parallèle à celle du Graal. Là où le Graal est une quête intérieure, Excalibur est un signe extérieur, visible, qui incarne la royauté et l’autorité juste. De plus, ils évoquent ensemble les polarités polarités complémentaires du féminin (le calice : l'utérus symbolique) et celle du masculin (l'épée : le phallus symbolique). Mais l’un comme l’autre renvoient à une vérité plus profonde : le pouvoir, qu’il soit spirituel ou politique, n’est jamais vraiment “possédé”. Il est prêté, confié, et doit un jour être restitué.

C’est pourquoi la scène finale, lorsque Bedivere rend l’épée à la main surgissant du lac, est si puissante. Elle ferme le cycle : ce qui vient du monde magique y retourne, et la royauté terrestre, si éclatante, se révèle passagère. Excalibur rappelle alors que toute gloire humaine est éphémère, mais que le symbole, lui, demeure.

Arthur est le pivot de la légende arthurienne, mais sa figure est complexe : à la fois chef de guerre semi-historique, roi mythique et héros littéraire, il s’est métamorphosé selon les époques et les auteurs. Voici une exploration plus détaillée :

Aux origines d’Arthur :

On ne parle pas encore de Camelot, d’Excalibur ni du Graal : tout cela sera ajouté plus tard par les auteurs médiévaux.

Arthur, roi et symbole :

Avec Geoffroy de Monmouth (Historia regum Britanniae, XIIe siècle), Arthur devient un véritable roi, fils d’Uther Pendragon et d’Ygerne, élevé secrètement par Merlin. Il fonde Camelot, un royaume idéalisé où règne la justice. Il institue la Table ronde, symbole d’égalité entre chevaliers. Son règne incarne l’âge d’or, mais il est aussi marqué par une fatalité : trahi par les siens, Arthur est condamné à voir son royaume s’effondrer.

Éléments clés de sa légende :

Ambiguïtés et contradictions :

Héritage et représentations :

Arthur est donc un miroir des époques : tour à tour guerrier celte, roi chrétien, héros tragique ou anti-héros parodié. Sa légende demeure vivante parce qu’elle s’adapte sans cesse.

>> Nos produits autour d'Arthur >>

Merlin est sans doute l’un des personnages les plus fascinants du cycle arthurien. Comme Arthur, il est le produit d’un long tissage entre traditions celtiques, folklore, religion chrétienne et inventions littéraires.

Origines et racines :

Rôle dans la légende arthurienne :

Pouvoirs et fonctions

Ambivalences et contradictions :

Représentations et héritage :

Merlin est plus qu’un personnage : il est un médiateur entre mondes (humain/surnaturel, païen/chrétien…). Il incarne le savoir ancien (mémoire celtique) confronté à un ordre nouveau (chrétienté, chevalerie). Son destin rappelle que même le plus grand des sages n’échappe pas à la passion ni à la fragilité humaine.

Là où Arthur est le roi idéal mais mortel, Merlin est le savant éternel, à la frontière entre homme et mythe.

>> Nos produits autour de Merlin >>

Viviane (souvent appelée la Dame du Lac) est l’une des figures les plus fascinantes et changeantes du cycle arthurien. Contrairement à Arthur ou Merlin, qui ont une identité plus stable, Viviane est un archétype mouvant, qui combine la magicienne celtique, la fée protectrice, l’amante fatale et la gardienne d’un savoir sacré.

Origines et racines :

Rôle dans la légende :

Ambiguïtés et contradictions :

Représentations et héritage :

Viviane incarne symboliquement l’eau et la liminalité. Elle est la gardienne des passages, à la fois vers le pouvoir royal et vers l’autre monde. Les aspects du féminin qu’elle représente sont multiples, car elle associe la mère, l’amante, la magicienne, l’initiatrice et la destructrice. Sa puissance est donc ambiguë, sa magie n’étant jamais réellement neutre, car elle peut autant sauver que détruire. Elle reste avant tout la mémoire et la transition du paganisme ainsi que du rôle sacré du féminin, conservant des traits de déesses celtiques tout en étant réinterprétée dans un cadre chrétien.

Viviane est donc une figure fluide et changeante : tantôt protectrice lumineuse, tantôt séductrice dangereuse, elle reflète les peurs et les désirs liés à la féminité et au mystère.

>> Nos produits autour de Viviane >>

Morgane (ou Morgan le Fay, Morgaine, Morgana) est l’un des personnages les plus riches et ambigus de la légende arthurienne. Demi-sœur d’Arthur, magicienne puissante, guérisseuse, tentatrice, tantôt ennemie tantôt alliée, elle incarne toute la complexité des figures féminines du cycle.

Origines et racines :

Place dans la légende arthurienne :

Ambivalences et contradictions :

Représentations et héritage :

Morgane condense plusieurs archétypes. Tout d’abord celui de la "fée" celtique, par son ambivalence et son lien profond avec la nature et l’autre-monde. Ensuite elle devint l’incarnation de la "sorcière" des chrétiens, incarnant le visage du ‘danger’ que représentait l’indépendance féminine à l’époque. En tant que sœur d’Arthur, elle reflète souvent son double sombre, parfois même vu comme "l’échec" de la lignée. Mais dans les réécritures modernes, elle est avant tout la prêtresse païenne par excellence, incarnant la mémoire et les vestiges d’une spiritualité ancienne supplantée par le christianisme, où le féminin sacré prédominait.

Morgane est donc une figure miroir : tantôt salvatrice, tantôt destructrice, mais toujours insaisissable. Visage de la puissance féminine indomptable, elle cristallise les peurs, les fantasmes et les contradictions des sociétés qui ont transmis et transformé la légende.

>> Nos produits autour de Morgane >>

La Table Ronde est l’un des grands symboles du cycle arthurien : un cercle parfait où tous les chevaliers sont égaux, sans hiérarchie de places. Le nombre de chevaliers varie selon les sources (de 12 à plus de 150), mais certains apparaissent comme des piliers récurrents.

Sa forme symbolise l’égalité, car tous les chevaliers y ont le même rang du fait qu’il n’y ait pas de tête de table. Elle représente les idéaux chevaleresques dont chaque facette est représentée par chaque chevalier (force, fidélité, pureté, passion…). Mais elle évoque aussi l’épreuve spirituelle, par les nombreux échecs lors de la quête du graal, ainsi que les nombreuses chutes dues aux rivalités, passions et trahisons qui détruisent parfois l’unité du cercle parfait.

La Table Ronde est en quelque sorte une galerie de miroirs où chaque chevalier incarne une qualité ou un défaut, un idéal ou une faille. C’est moins une armée homogène qu’une mosaïque d’humanité, qui explique à la fois la grandeur et la ruine du rêve arthurien. En voici quelques éléments célèbres.

Les figures majeures :

Autres chevaliers importants :

>> Nos produits autour des chevaliers >>

La légende arthurienne se déploie dans un espace fragile et brumeux, à mi-chemin entre l’histoire et le mythe. Peut-être y eut-il, au Ve siècle, un chef de guerre (Arthur ?) dressé contre l’ombre saxonne. Mais de ce nom à peine murmuré par les chroniques, il ne reste que des traces ténues, amplifiées par les bardes, remodelées par les clercs, puis sublimées par les poètes, jusqu’à devenir Roi.

Arthur, Merlin, Viviane, Morgane, Lancelot et tant d’autres sont devenus moins des personnages que des archétypes universels, une véritable part de nous-même, miroirs de nos contradictions. Ils incarnent nos tensions profondes : l’idéal et la trahison, l’amour et le devoir, la quête et l’échec, la raison et la passion. Le mythe est ainsi resté vivant parce qu’il ne donne pas de réponses définitives : il interroge l’homme sur son désir d’absolu, sur son incapacité à le saisir pleinement, et sur la fragilité de tout âge d’or.

Aujourd’hui encore, Arthur et sa Table Ronde continuent de hanter notre imaginaire. Qu’il s’agisse d’œuvres épiques (Excalibur), de réécritures subversives (Les Dames du lac), ou de détournements humoristiques (Kaamelott), chaque époque recrée Camelot à son image.

La légende arthurienne a su devenir le reflet de chaque époque : au Moyen Âge, elle exaltait l’idéal chevaleresque ; à l’époque romantique, elle exprimait la nostalgie d’un passé perdu ; aujourd’hui, elle questionne notre rapport au pouvoir, au collectif, et à l’utopie.

En somme, le cycle arthurien n’appartient pas seulement au passé : il est une matière vivante. Sa part historique nous rappelle d’où nous venons, sa part mythique nous dit qui nous sommes, et sa persistance nous invite à réfléchir à ce que nous voulons être.

Et pourtant, le mythe perdure. Comme Arthur endormi à Avalon, il sommeille en nous, prêt à renaître chaque fois qu’une époque se cherche un roi juste, une fraternité, ou un Graal à poursuivre. Des manuscrits enluminés aux films modernes, des chants des troubadours aux parodies contemporaines, tant que nous aurons besoin de héros pour rêver, de quêtes pour avancer, et d’utopies pour donner forme à nos désirs, Arthur et ses chevaliers ne cesseront de revenir, porteurs de leurs mythes et de leurs enseignements intemporels.